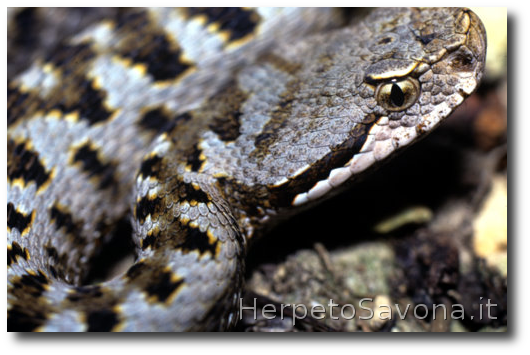

Vipera aspis

Reptilia ŌåÆ Squamata ŌåÆ Viperidae ŌåÆ Vipera ŌåÆ Vipera aspis

Vipera, Lipra, Üpega

Ńā©Ńā╝ŃāŁŃāāŃāæŃé»ŃéĄŃā¬ŃāśŃāō’╝ł Vipera aspis ’╝ēŃü»ŃĆüµüÉŃéīŃéēŃéīŃüżŃüżŃééŃüéŃüŠŃéŖń¤źŃéēŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäÕŁśÕ£©Ńü¦ŃĆüŃā¬Ńé░Ńā╝Ńā¬ŃéóÕ£░µ¢╣Ńü«õĖśķÖĄŃéäÕ▒▒Õ▓│Õ£░ÕĖ»ŃéÆõ╗ŻĶĪ©ŃüÖŃéŗµ»ÆĶøćŃü¦ŃüÖŃĆé

ŃüīŃüŻŃüŚŃéŖŃü©ŃüŚŃü¤õĮōŃüżŃüŹŃü¦ŃĆüÕż¬ŃüÅń¤ŁŃüäĶā┤õĮōŃü©ńø«ń½ŗŃüżÕ░ŠŃĆüķ”¢ŃüŗŃéēµśÄńó║Ńü½ÕłåŃüŗŃéīŃü¤õĖēĶ¦ÆÕĮóŃü«ķĀŁķā©ŃĆüŃéäŃéäõĖŖÕÉæŃüŹŃü«ÕÉ╗ń½»Ńüīńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü»ķĪ×õ╝╝ń©«Ńü©Ńü«ĶŁśÕłźńé╣Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé

µĆ¦ńÜäõ║īÕĮóŃü»õĖ╗Ńü½õĮōķĢĘŃü½ńÅŠŃéīŃĆüµłÉõĮōŃü«ŃāĪŃé╣Ńü»65ŃĆ£75cmŃĆüŃé¬Ńé╣Ńü»65cmŃéÆĶČģŃüłŃéŗŃüōŃü©Ńü»ń©ĆŃü¦ŃüÖŃĆé

ĶāīķØóŃü«ķ▒ŚŃü»Õ╝ĘŃüÅŃéŁŃā╝Ńā½ńŖČŃü¦ŃĆüńø«Ńü»ńĖ”ķĢĘŃü«ń×│ÕŁöŃéƵīüŃüĪŃĆüŃüōŃéīŃü»Ńé»ŃéĄŃā¬ŃāśŃāōń¦æŃü½ńē╣µ£ēŃü«ńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃüÖŃĆé

õĮōĶē▓Ńü»ķØ×ÕĖĖŃü½ÕżÜµ¦śŃü¦ŃĆüÕ£░Ķē▓Ńü»ńü░Ķē▓ŃüŗŃéēĶżÉĶē▓ŃĆüĶĄżŃü┐ŃéÆÕĖ»Ńü│Ńü¤ŃééŃü«ŃüŠŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüĶāīķØóŃü½Ńü»ŃéĖŃé░ŃéČŃé░µ©Īµ¦śŃé䵩¬ÕĖ»ŃüīĶĄ░ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕģ©Ķ║½Ńüīķ╗ÆŃüäŃāĪŃā®ŃāŗŃé╣ŃāåŃéŻŃāāŃé»ÕĆŗõĮōŃééĶ”ŗŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéĶģ╣ķØóŃü»ķĆÜÕĖĖŃĆüµÜŚńü░Ķē▓ŃüŗŃéēķ╗ÆŃüŻŃüĮŃüÅŃĆüÕ╣╝ĶøćŃü¦Ńü»Õ░ŠŃü«Õģłń½»Ńüīķ╗äĶē▓ŃéäŃé¬Ńā¼Ńā│ŃéĖĶē▓ŃéÆÕĖ»Ńü│ŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé

Ķź┐Ńā¬Ńé░Ńā╝Ńā¬ŃéóŃü¦Ńü»ŃĆüŃā©Ńā╝ŃāŁŃāāŃāæŃé»ŃéĄŃā¬ŃāśŃāōŃü»ŃéóŃā½ŃāŚŃé╣ŃüŖŃéłŃü│ŃāŚŃā¼ŃéóŃā½ŃāŚŃé╣ńÆ░ÕóāŃü½ÕģĖÕ×ŗńÜäŃü¬õ║£ń©« Vipera aspis aspisŃü©ŃüŚŃü”ÕłåÕĖāŃüŚŃĆüõĖ╗Ńü½õĖśķÖĄÕ£░ÕĖ»ŃüŗŃéēµ©Öķ½śń┤ä2,000m’╝ł300mŃĆ£2,000m’╝ēŃüŠŃü¦Ńü«Õ▒▒Õ▓│Õ£░ÕĖ»Ńü½ńö¤µü»ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé

µ▓┐Õ▓Ėķā©ŃéäķāĮÕĖéÕī¢Ńü«ķĆ▓ŃéōŃüĀÕ£░Õ¤¤Ńü¦Ńü»ń©ĆŃü¦ŃĆüÕłåÕĖāŃü»µ¢æńŖČŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕĆŗõĮōńŠżŃü»ŃüŚŃü░ŃüŚŃü░ÕŁżń½ŗŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé

õĮÄÕ£░Ńü¦Ńü»ŃĆüµ«ŗÕŁśŃüÖŃéŗĶć¬ńäČńÆ░ÕóāŃéäÕ╗āÕó¤ŃĆüõ║║ÕÅŻŃü«Õ░æŃü¬ŃüäÕ£░Õ¤¤Ńü½ķÖÉŃüŻŃü”µĢŻńÖ║ńÜäŃü½Ķ”ŗŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé

Õ▓®ÕĀ┤ŃĆüõ╣ŠńćźŃüŚŃü¤ĶŹēÕ£░ŃĆüµĘĘõ║żµ×ŚŃü«ńĖüŃéäµ×Śķ¢ōŃü«ń®║ŃüŹÕ£░ŃĆüÕÅżŃüäń¤│ÕׯŃĆüõĮĵ£©Õ£░ÕĖ»ŃĆüńĢ░Ńü¬ŃéŗµżŹńö¤Ńüīõ║żŃéÅŃéŗŃé©Ńé│ŃāłŃā╝Ńā│Ńü¬Ńü®ŃĆüÕżÜµ¦śŃü¬ńÆ░ÕóāŃéÆÕźĮŃü┐ŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü»ķÜĀŃéīÕĀ┤µēĆŃü©Ķ▒ŖÕ»īŃü¬ńŹ▓ńē®ŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé

Õż¦ŃüŹŃü¬µ░ŚµĖ®ÕżēÕŗĢŃü½ŃééĶĆɵƦŃüīŃüéŃéŖŃĆüńē╣Ńü½µ£ØÕżĢŃü«µŚźÕĘ«ŃüŚŃüīÕĮōŃü¤ŃéŗÕŹŚÕÉæŃüŹŃü«ÕŠ«Õ░ÅńÆ░ÕóāŃéÆń®ŹµźĄńÜäŃü½Õł®ńö©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé

Ńā©Ńā╝ŃāŁŃāāŃāæŃé»ŃéĄŃā¬ŃāśŃāōŃü»õĖ╗Ńü½µś╝ĶĪīµĆ¦Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕżÅŃü«ķ½śµĖ®µ£¤Ńü½Ńü»Ķ¢äµśÄĶ¢äµÜ«µĆ¦ŃéäÕż£ĶĪīµĆ¦Ńü½Ńü¬ŃéŗŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé

ńĖäÕ╝ĄŃéŖµäÅĶŁśŃüīÕ╝ĘŃüÅŃĆüÕæ©Õø▓Ńü«ńÆ░ÕóāŃü½ÕʦŃü┐Ńü½µ║ČŃüæĶŠ╝ŃéĆŃü¤ŃéüńÖ║Ķ”ŗŃü»Õø░ķøŻŃü¦ŃüÖŃĆé

ĶćåńŚģŃü¬µĆ¦Ķ│¬Ńü¦ŃĆüõ║║Ńü©Ńü«µÄźĶ¦”ŃéÆķü┐ŃüæŃĆüĶäģŃüŗŃüĢŃéīŃü¤ŃéŖĶĖÅŃüŠŃéīŃü¤ŃéŖŃüŚŃü¬ŃüäķÖÉŃéŖÕƼŃéĆŃüōŃü©Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé

µ┤╗ÕŗĢµ£¤Ńü»3µ£łŃüŗŃéē10µ£łŃü½ķøåõĖŁŃüŚŃĆüÕå¼ÕŁŻŃü»Õ£░õĖŗŃü«ķÜĀŃéīÕ«ČŃü¦Õå¼ń£ĀŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé

ń╣üµ«¢Ńü»µśźŃü½ĶĪīŃéÅŃéīŃĆüÕŹĄĶāÄńö¤Ńü¦ŃĆüŃāĪŃé╣Ńü»8ŃĆ£9µ£łŃü½4ŃĆ£8Õī╣Ńü«Õ«īÕģ©Ńü½ńÖ║ķüöŃüŚŃü¤Õ╣╝ĶøćŃéÆńöŻŃü┐ŃüŠŃüÖŃĆéÕ╣╝ĶøćŃü»ŃüÖŃüÉŃü½Ķć¬ń½ŗŃüŚŃĆüŃüÖŃü¦Ńü½µ®¤ĶāĮŃüÖŃéŗµ»ÆŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé

Ńā©Ńā╝ŃāŁŃāāŃāæŃé»ŃéĄŃā¬ŃāśŃāōŃü«ķŻ¤µĆ¦Ńü»µłÉķĢĘŃü©Ńü©ŃééŃü½ÕżēÕī¢ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕ╣╝ĶøćŃü»õĖ╗Ńü½ŃāłŃé½Ńé▓ŃĆüÕ░ÅÕ×ŗÕō║õ╣│ķĪ×ŃĆüÕż¦Õ×ŗŃü«µśåĶÖ½ķĪ×ŃéäŃā¤Ńā¤Ńé║ŃéÆķŻ¤Ńü╣ŃĆüµłÉõĮōŃü»õĖ╗Ńü½Õ░ÅÕ×ŗÕō║õ╣│ķĪ×Ńéäńł¼ĶÖ½ķĪ×ŃĆüµÖéŃü½Õ░Åķ│źŃéƵŹĢķŻ¤ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé

ŃüōŃü«ŃāśŃāōŃü»ķĮ¦µŁ»ķĪ×Ńü«ÕĆŗõĮōµĢ░ŃéÆĶ¬┐µĢ┤ŃüŚŃĆüĶŠ▓µØæŃéäĶć¬ńäČńö¤µģŗń│╗Ńü«ŃāÉŃā®Ńā│Ńé╣ńČŁµīüŃü½Õ»äõĖÄŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé

Ķź┐Ńā¬Ńé░Ńā╝Ńā¬ŃéóŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖ╗Ńü¬ĶäģÕ©üŃü»ŃĆüńö¤µü»Õ£░Ńü«ńĀ┤ÕŻŖ’╝łÕłåµĢŻŃü«ķÜ£ÕŻüŃĆüķāĮÕĖéķ¢ŗńÖ║ŃĆüķøåń┤äĶŠ▓µźŁ’╝ēŃĆüńü½ńüĮŃĆüõ║║ńé║ńÜäŃü¬ķ¦åķÖżŃĆüõ║żķĆÜõ║ŗµĢģŃĆüńö¤µü»Õ£░Ńü«µ¢ŁńēćÕī¢Ńü½ŃéłŃéŗÕĆŗõĮōńŠżŃü«ÕŁżń½ŗŃü¬Ńü®Ńü¦ŃüÖŃĆé

µ│ĢńÜäõ┐ØĶŁĘŃüīŃüéŃéŗŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüµüÉµĆ¢ŃéäĶ¬żŃüŻŃü¤µāģÕĀ▒Ńü½ŃéłŃéŗńżŠõ╝ÜńÜäÕ£¦ÕŖøŃüīõŠØńäČŃü©ŃüŚŃü”ńČÜŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé

Ńā©Ńā╝ŃāŁŃāāŃāæŃé»ŃéĄŃā¬ŃāśŃāōŃü«µ»ÆŃü»ŃĆüõĖ╗Ńü½Õć║ĶĪƵƦŃüŖŃéłŃü│ÕŻŖµŁ╗µĆ¦õĮ£ńö©ŃéƵīüŃüżķģĄń┤ĀŃĆüŃé┐Ńā│ŃāæŃé»Ķ│¬ŃĆüµ»Æń┤ĀŃü«ĶżćķøæŃü¬µĘĘÕÉłńē®Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüØŃü«ÕŹ▒ķÖ║µĆ¦Ńü»ŃüŚŃü░ŃüŚŃü░ķüÄÕż¦Ķ®ĢõŠĪŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕüźÕ║ĘŃü¬µłÉõ║║Ńü«Ķć┤µŁ╗ķćÅõĖŁÕż«ÕĆżŃü»50mgŃéÆĶČģŃüłŃüŠŃüÖŃüīŃĆü1Õø×Ńü«ÕƼÕéĘŃü¦µ│©ÕģźŃüĢŃéīŃéŗµ»ÆķćÅŃü»Õ╣│ÕØć10ŃĆ£20mgŃü¦ŃüÖŃĆé

Ńā¬Ńé░Ńā╝Ńā¬ŃéóŃü¦Ńü»Ķć┤µŁ╗õŠŗŃü»µźĄŃéüŃü”ń©Ć’╝ł0.1’╝ģµ£¬µ║Ć’╝ēŃü¦ŃĆüõĖ╗Ńü½ÕŁÉŃü®ŃééŃéäķ½śķĮóĶĆģŃĆüŃéóŃā¼Ńā½Ńé«Ńā╝õĮōĶ│¬ŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ĶżćµĢ░Õø×ÕƼŃüŠŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ķÖÉŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé

µ£ĆŃééõĖĆĶł¼ńÜäŃü¬ńŚćńŖČŃü»µ┐ĆŃüŚŃüäńŚøŃü┐ŃĆüĶģ½ŃéīŃĆüÕ▒ƵēĆńÜäŃü¬ÕżēÕī¢Ńü¦ŃĆüķćŹń»żŃü¬Õģ©Ķ║½ńŚćńŖČŃü»ŃüŠŃéīŃü¦ŃüÖŃĆé

µ▓╗ńÖéŃü»µéŻķā©Ńü«Õ«ēķØÖÕø║Õ«ÜŃĆüńĄīķüÄĶ”│Õ»¤ŃĆüÕ┐ģĶ”üŃü½Õ┐£ŃüśŃü”ńŚģķÖóŃü¦Ńü«µŖŚµ»Æń┤ĀµŖĢõĖÄŃüīÕ¤║µ£¼Ńü¦ŃüÖŃĆé

µŁóĶĪĆÕĖ»Ńü«õĮ┐ńö©Ńéäµ»ÆŃü«ÕÉĖÕ╝ĢŃü»µÄ©Õź©ŃüĢŃéīŃüŠŃüøŃéōŃĆé

µ£¼ń©«Ńü«ńö¤µģŗÕŁ”ńÜäÕĮ╣Õē▓Ńü»ķćŹĶ”üŃü¦ŃĆüķĮ¦µŁ»ķĪ×Ńü«ÕĆŗõĮōµĢ░Ķ¬┐µĢ┤ŃéÆķĆÜŃüśŃü”ńö¤ńē®ÕżÜµ¦śµĆ¦Ńü«µī浩ÖŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüńö¤µģŗń│╗ŃāÉŃā®Ńā│Ńé╣Ńü«ńČŁµīüŃü½õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¬ÕŁśÕ£©Ńü¦ŃüÖŃĆé

ŃüōŃü«ń©«ŃüĖŃü«ńÉåĶ¦ŻŃü©µĢ¼µäÅŃü»Õģ▒ÕŁśŃü©Ķć¬ńäČńÆ░Õóāõ┐ØÕģ©Ńü½õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüńÅŠĶĪīµ│ĢŃü¦Ńü»µ«║ÕéĘŃé䵏ĢńŹ▓Ńüīń”üŃüśŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé