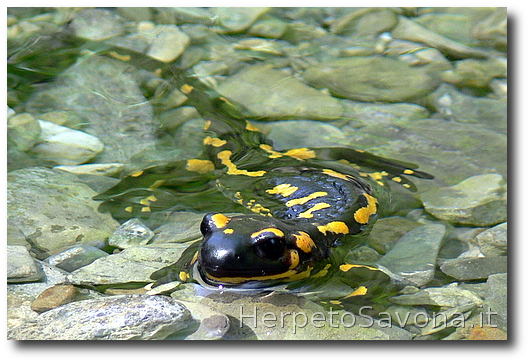

Salamandra salamandra

Amphibia → Urodela → Salamandridae → Salamandra → Salamandra salamandra

Bisciabàggiu, Nèspuru surdu, Lajåza, Sirvèstru, Snèsctr, Ginèstru, Nespusùrdu

火蝾螈是意大利最具代表性的两栖动物之一,其独特的亮黑色体表上点缀或条状分布着鲜黄色斑纹,这些斑纹的形态因个体和种群而异。

雌性体长可达28厘米,但通常雌雄个体体长都在20厘米左右。

头部小而圆,突出的大黑眼后方有两枚大型腮腺;这些腺体以及分布在粗糙皮肤上的其他腺体会分泌生物碱类有毒物质,用以抵御天敌、感染和脱水。

身体粗壮结实,四肢短小有力,趾爪发达,尾巴中等长度,与背部颜色一致。

幼体时期,火蝾螈呈均匀棕褐色,头部两侧有发达的外鳃,四肢基部有浅色斑点;通过变态发育逐渐消失外鳃,形成成体的典型花纹。

它不会发出“鸣叫”,但受到威胁时可发出短促的吱叫或啁啾声。

火蝾螈广泛分布于中南欧,从伊比利亚半岛延伸至喀尔巴阡山脉和西巴尔干地区,在北非和小亚细亚也有零星分布。

在意大利,自波河平原至西西里岛均有分布,但在最干旱或高度城市化地区则较为罕见。

在萨沃纳省及利古里亚西部,该物种较为常见,尤其出现在海拔200至1,000米之间,但在局部地区也可见于近海平面。

火蝾螈偏好凉爽、湿润的林地环境,如栗树林、山毛榉林、橡树林及阔叶混交林,常见于清澈溪流、小池塘、泉水或落叶和植被丰富的区域。

它喜欢藏身于石块、倒木或树根下,利用森林微环境中稳定的湿度。

虽然适应性较强,但它避免过于开阔或阳光直射的环境,以降低脱水风险。

火蝾螈性格羞怯,主要在黄昏和夜间活动,常在雨夜或潮湿夜晚离开藏身处,缓慢地在林地地表活动,寻找食物或配偶。

它通常不远离自己的领地,一般只会在白天藏身地附近短距离移动。

活动期通常从2月至11月,气候异常温和多雨的冬季也有可能被观察到。

繁殖期较早,常自2月开始:雄性会进行仪式化的争斗以吸引雌性,伴有波浪状动作和身体接触。

交配过程中,雄性会释放精荚,雌性将其收集于体内完成受精。

精子可在受精囊中保存数月,实现延迟受精。

雌性为卵胎生,即在体内孵化卵,经过可能超过一年的妊娠后,在浅水、清新且含氧丰富的水体中产下已发育完全的幼体;每只雌性可产10至70只幼体(通常为20–40只),幼体约一个月完成变态发育。

在山区栖息地,常见直接产下已变态的小型幼体,直接出生于潮湿的地面。

火蝾螈为夜行性捕食者,专门捕食陆生无脊椎动物:成虫及幼虫(甲虫、蝇类、蛾类)、蚯蚓、蜘蛛和小型软体动物是其主要食物,有时也会捕食其他林下小动物。

火蝾螈鲜明的警戒色和有毒、难以下咽的分泌物,使其几乎没有天敌,仅有少数机会主义者如黑鼠(Rattus rattus)、部分鸟类和偶尔的蛇类会捕食。

家养动物(狗、猫、鸡)偶尔会攻击,但通常因皮肤毒性而放弃。

目前主要威胁来自人类活动:道路致死、栖息地破碎与污染、火灾及微气候变化等因素,均导致局部种群数量下降。

火蝾螈是众多民间传说的主角,包括其“耐火”或对人类剧毒的错误说法。实际上,其皮肤分泌物中含有山曼德林碱等生物碱和类固醇毒素,可刺激黏膜和敏感皮肤,但对人类并不致命(对小型哺乳动物的致死剂量LD₅₀为2至40毫克/千克,人类仅偶见局部过敏反应)。

因此建议避免与眼睛、口腔或伤口直接接触,以防刺激。

野外寿命可超过20年;在受保护条件下,个体寿命可达50年以上。