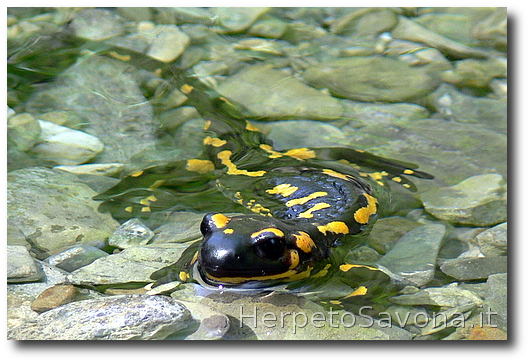

Salamandra salamandra

Amphibia → Urodela → Salamandridae → Salamandra → Salamandra salamandra

Bisciabàggiu, Nèspuru surdu, Lajåza, Sirvèstru, Snèsctr, Ginèstru, Nespusùrdu

Der Feuersalamander zählt zu den bekanntesten Amphibien Italiens, was seiner außergewöhnlichen, glänzend schwarzen Grundfärbung mit leuchtend gelben Flecken oder Streifen zu verdanken ist. Das Muster variiert stark von Individuum zu Individuum und von Population zu Population.

Weibchen können eine Gesamtlänge von 28 cm erreichen, normalerweise bleiben jedoch sowohl Männchen als auch Weibchen bei etwa 20 cm.

Der Kopf ist klein und abgerundet, mit zwei großen Parotiddrüsen hinter den auffälligen schwarzen Augen; diese Drüsen, zusammen mit vielen weiteren auf der rauen Haut, sondern toxische Alkaloide ab, die vor Fressfeinden, Infektionen und Austrocknung schützen.

Der Körper ist gedrungen und robust, mit vier kurzen, kräftigen Beinen und einem mäßig langen Schwanz in derselben Rückenfärbung.

Während der Larvenzeit besitzt der Salamander eine einheitlich bräunliche Färbung, gut entwickelte äußere Kiemen an den Kopfseiten und einen hellen Fleck an der Basis der Gliedmaßen: Die Umwandlung zum erwachsenen Tier erfolgt durch Metamorphose, mit dem allmählichen Verschwinden der Kiemen und dem Erwerb des typischen Musters.

Er gibt keinen „Gesang“ von sich, kann bei Bedrohung jedoch kurze Quiek- oder Zirplaute ausstoßen.

Der Feuersalamander ist in Mittel- und Südeuropa weit verbreitet, von der Iberischen Halbinsel bis zu den Karpaten und dem westlichen Balkan, mit Randvorkommen in Nordafrika und Kleinasien.

In Italien ist er vom Poebene bis nach Sizilien häufig anzutreffen, fehlt jedoch in den trockensten oder stark urbanisierten Gebieten.

In der Provinz Savona und im westlichen Ligurien ist die Art recht häufig, besonders zwischen 200 und 1.000 m Höhe, kann lokal aber auch in Meeresnähe vorkommen.

Er bevorzugt kühle, feuchte Waldlebensräume wie Kastanienhaine, Buchen- und Eichenwälder sowie Mischwälder mit Laubbäumen, oft in der Nähe von klaren Bächen, kleinen Teichen, Quellen oder Bereichen mit reichlich Laubstreu und Vegetation.

Er sucht gerne Unterschlupf unter Steinen, gefallenen Baumstämmen oder zwischen Wurzeln und nutzt die stabile Feuchtigkeit der Waldmikrohabitate.

Obwohl relativ anpassungsfähig, meidet er zu offene oder sonnige Bereiche, in denen das Austrocknungsrisiko hoch ist.

Als scheue Art mit überwiegend dämmerungs- und nachtaktiven Gewohnheiten verlässt er sein Versteck an regnerischen oder feuchten Nächten und bewegt sich langsam am Waldboden auf der Suche nach Nahrung oder einem Partner.

Er neigt nicht dazu, sein Territorium weit zu verlassen, sondern unternimmt meist nur kurze Wanderungen von wenigen Metern vom Tagesversteck.

Die Aktivitätsperiode reicht in der Regel von Februar bis November, mit möglichen Sichtungen auch in den Wintermonaten bei milden und regnerischen Wetteranomalien.

Die Fortpflanzung beginnt früh, oft schon im Februar: Männchen liefern sich ritualisierte Kämpfe, um Weibchen anzulocken, wobei sie sich mit schlängelnden Bewegungen und Körperkontakt nähern.

Die Paarung erfolgt durch die Ablage eines Spermatophors, den das Weibchen intern zur Befruchtung aufnimmt.

Spermien können mehrere Monate in der Spermathek gespeichert werden, was eine verzögerte Befruchtung ermöglicht.

Weibchen sind ovovivipar, das heißt, sie brüten die Eier im Körper aus und bringen nach einer Tragzeit von über einem Jahr voll entwickelte Larven in flachen, frischen, sauerstoffreichen Gewässern zur Welt; jedes Weibchen kann 10 bis 70 Larven (meist 20–40) absetzen, die die Metamorphose in etwa einem Monat abschließen.

In Gebirgslagen sind auch direkte Geburten häufig: Winzige, bereits metamorphosierte Jungtiere werden direkt auf feuchtem Boden geboren.

Der Feuersalamander ist ein nachtaktiver Räuber, spezialisiert auf die Jagd nach landlebenden Wirbellosen: Adulte Insekten und Larven (Käfer, Fliegen, Motten), Regenwürmer, Spinnen und kleine Schnecken machen den Großteil seiner Nahrung aus, gelegentlich ergänzt durch andere Waldbodenbewohner.

Die auffällige Warnfärbung in Kombination mit der Absonderung giftiger und ungenießbarer Substanzen sorgt dafür, dass der Feuersalamander nur sehr wenige natürliche Feinde hat, meist beschränkt auf seltene Gelegenheitsjäger wie Ratten (Rattus rattus), einige Vögel und gelegentlich Schlangen.

Hausraubtiere (Hunde, Katzen, Hühner) greifen ihn mitunter an, lassen jedoch meist schnell ab, abgeschreckt durch die Hauttoxizität.

Die Hauptbedrohungen gehen heute vom Menschen aus: Straßenverkehr, Lebensraumzersplitterung und -verschmutzung, Brände und Veränderungen des Mikroklimas tragen alle zum Rückgang lokaler Populationen bei.

Der Feuersalamander ist Gegenstand zahlreicher Volkslegenden, darunter der Irrglaube, er sei „feuerfest“ oder für den Menschen extrem giftig. Tatsächlich enthält sein Hautsekret Alkaloide wie Samandarin und andere Steroidtoxine, die Schleimhäute und empfindliche Haut reizen können, für den Menschen jedoch nicht tödlich sind (die letale Dosis – LD₅₀ – für kleine Säugetiere liegt zwischen 2 und 40 mg/kg, beim Menschen sind nur selten lokale allergische Reaktionen bekannt).

Es ist dennoch ratsam, direkten Kontakt mit Augen, Mund oder offenen Wunden zu vermeiden, um Reizungen vorzubeugen.

Die Lebenserwartung in freier Wildbahn kann über 20 Jahre betragen; unter geschützten Bedingungen wurden Exemplare dokumentiert, die über 50 Jahre alt wurden.